Salento Bizantino

Testi, immagini e lavoro di ricerca di fonti scritte sitografiche e bibliografiche a cura del Prof. Giorgio Piccinno

Il modulo rappresenta una importante tappa culturale del progetto Iter artis e fa riferimento alla ricchissima presenza di testimonianze bizantine nel Salento, non sempre valorizzate e fruibili dai visitatori.

In particolare l’attenzione sarà posta all’Abbazia di San Nicola di Casole, ormai solo un rudere adibito a masseria, nei pressi di Otranto, all’Abbazia di Centoporte a Giurdignano e alle tante cripte basiliane e/o chiese rupestri che sono disseminate in tutto il territorio salentino.

Cripta di Santa Cristina a Carpignano Salentino

L'attuale sistemazione esterna risale alla seconda metà del XVIII secolo.

La pianta della cripta è caratterizzata da due navate – originariamente divise da due pilastri (successivamente, quello crollato, fu sostituito da tre più piccoli) e due absidi precedute da un nartece con una tomba ad arcosolio posta all’inizio della parete settentrionale.

La chiesa oggi conserva gli affreschi più antichi di Puglia, datati grazie anche alla presenza di iscrizioni in greco in cui vengono citati committenti e artisti. L’aspetto più importante della cripta è rappresentato dal ciclo di affreschi realizzati in senso cronologico a partire dalla parete orientale fino a ricoprire tutta la parete occidentale.

Gli affreschi sono accompagnati da iscrizioni in greco datate (fatto eccezionale per l’Italia meridionale), l’arco cronologico della realizzazione degli affreschi va dal 959 alla seconda metà dell’XI secolo. Nella chiesa prevale la raffigurazione della santa titolare al cui culto si affiancò, in un secondo momento, il culto di Santa Marina di Antiochia, mentre appare quasi del tutto assente il ciclo cristologico, fatta eccezione per la rappresentazione dell’Annunciazione dipinta sull’abside destra ai lati del Cristo benedicente seduto su un trono con la spalliera a forma di lira. Nell’Annunciazione l’angelo, a sinistra del Cristo, giunge con il braccio destro alzato e la mano benedicente mentre la Vergine, dipinta sulla destra del Cristo, con la mano sinistra regge il fuso con cui fila il velo per il Tempio. A destra del Cristo compare un’iscrizione in cui vengono citati i donatori di parte della decorazione dell’abside e l'autore dell'affresco, il pittore Teofilatto, e una data: l’anno del mondo 6467 cioè il 959.

Cristo in trono (al centro), Vergine col Bambino (a sinistra) e Arcangelo Michele (a destra)

Chiesa di San Pietro a Otranto

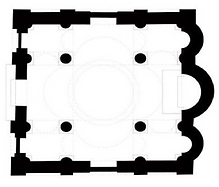

La chiesa di San Pietro a Otranto è datata fra la fine del IX secolo e gli inizi del X secolo: ha una pianta a croce greca inscritta in un quadrato, divisa in tre navate, da tozze colonne, terminanti con tre absidi semicircolari. All’incrocio dei due bracci sorge una cupola monolitica traforata da quattro aperture, priva di tamburo, sorretta da quattro colonne. Le colonne presentano un pulvino semplificato sui quali si innestano gli archi a tutto sesto. L’edificio originario presentava una porta laterale e, probabilmente, aveva addossato una struttura absidata che doveva fungere da parecclesion. Secondo alcune fonti questa era l’originaria sede della cattedra vescovile idruntina.

L’interno è il risultato di recenti restauri nel corso dei quali è stato demolito l’altare maggiore di cui oggi rimane solo la statua lapidea di San Pietro che alla base reca la seguente scritta: ”Cesare Penna di Lecce scolpì”. Ma ciò che cattura di più l’attenzione sono gli affreschi interni.

I recenti restauri hanno individuato diverse fasi di intervento: la prima stesura è individuabile nelle due scene della “Lavanda dei piedi” e dell’ ”Ultima cena”, poste sulla volta a botte della navata sinistra. Nella prima opera citata il Cristo è rappresentato nell’atto di sollevare la gamba di San Pietro, che è raffigurato seduto di fronte ad una bacinella d’acqua. Nella seconda invece troviamo una mensa a semicerchio, sulla sinistra emerge la figura più grande del Cristo affiancato da Giovanni; seguono gli Apostoli disposti in un gioco di alternanze cromatiche e non in ordine di anzianità. Giuda è raffigurato più piccolo degli altri, ha un braccio allungato sulla tavola ed è isolato sul lato destro della mensa. La tecnica coloristica e la maniera di modellare le figure, tramite contorni rigidi e schematici, risulta essere affine, come ha già notato la critica, con il pittore Teofilatto che nel X secolo ha affrescato l’Angelo Annunziante nella cripta di Santa Cristina a Carpignano.

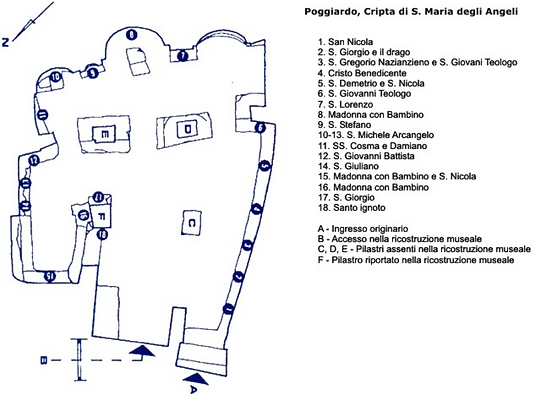

Cripta di Santa Maria degli Angeli a Poggiardo

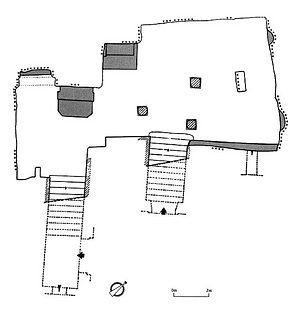

L’architettura della costruzione, a forma basilicale, è a tre navate che si concludono in altrettante absidi curve, con la volta sorretta da quattro pilastri, due dei quali crollati poco dopo la riscoperta della struttura. Di essi rimangono solo i basamenti. L’invaso è nettamente diviso in naos (ναός), area riservata ai fedeli, e bema (βήμα) che, nelle chiese bizantine, è lo spazio riservato a clero e ministri (presbiterio). Naos e bema erano separati da una iconostasi litoidea che metteva in comunicazione le due zone attraverso stretti passaggi.

Di particolare interesse sono gli affreschi che adornano la cripta. Per carattere di tecnica e stile essi si differenziano da quelli della stessa epoca (XI-XII sec.) delle altre cripte salentine, principalmente per i colori accesi e vari, con uno spiccato predominio dei rossi e delle ocre.

La diffusa ed insanabile umidità delle pareti della cripta, unita all’incombente minaccia delle muffe, resero necessario lo stacco degli affreschi, che nel corso del 1955 furono portati all’Istituto Centrale del Restauro di Roma. Il restauro richiese un lungo lavoro ma il risultato fu soddisfacente; essi vennero esposti in una serie di mostre in varie città italiane e, nel 1975, tornarono finalmente nella propria terra di origine dove trovarono una degna collocazione in una struttura-museo ipogea nelle immediate vicinanze.

Nel bema, di notevole bellezza è l’abside centrale, che raffigura una Vergine con Bambino, posta tra gli Arcangeli: l’abside di sinistra contiene l’Arcangelo Michele, mentre sui setti tra le tre absidi sono raffigurati, a sinistra Santo Stefano e a destra San Lorenzo. Sulla parete sinistra i Santi Cosma e Damiano.

Cripta dei Santi Stefani a Vaste

La cripta, ricavata nel tufo, presenta in facciata tre ingressi ad arco, ha forma basilicale con tre navate absidate, divise mediante due file di pilastri quadrangolari. Sebbene le attuali condizioni degli affreschi della chiesa di Vaste non ne consentano una agile lettura, gli studi storico artistici degli ultimi trent'anni, hanno portato all'individuazione delle campagne pittoriche succedutesi nel tempo nella cripta dei SS. Stefani.

Nell'abside sinistra sono raffigurate su uno sfondo tripartito tre figure stanti, identificate come San Basilio, San Nicola e San Giovanni Crisostomo (l'iscrizione in greco accanto ai loro nimbi ne dichiara i nomi). I santi indossano tuniche chiare; con la mano destra reggono codici dalle coperte gemmate. L'affresco conservato nell'abside centrale tramanda un episodio tratto dall'Apocalisse di Giovanni. Nella conca absidale sono raffigurati la Vergine orante dal nimbo stellato e Giovanni Evangelista che regge un cartiglio sul quale erano riportati alcuni versi ormai poco visibili. Sul lato destro sono ritratti i donatori e una iscrizione in greco tramanda i nomi dei personaggi, Antonio e Maria Douletzeas, le figlie Maria e Caterina e la data di esecuzione dell'affresco, 1376. La parte bassa è decorata con motivi aniconici, rombi e grandi girali di foglie.

Cripta di San Salvatore a Giurdignano

Scavata interamente nel banco tufaceo, la cripta è impostata su una pianta a tre navate con absidi semicircolari e conostasi. Quattro pilastri centrali dividono l’ipogeo in nove campate quadrate, riconoscibili anche per la diversa forma delle volte. I pilastri, di cui due sono inseriti in un'iconostasi con tre accessi, hanno pianta cruciforme e sottendono archi con piccole riseghe, hanno una rozza base che doveva fungere anche da gradino-sedile e le arcate si impostano su capitelli formati da tre "tori« sovrapposti; gli stessi motivi decorativi si trovano anche nei semi pilastri addossati alle pareti.

Il soffitto è caratterizzato da volte scolpite nella roccia proprio a imitazione delle chiese in superficie. La navata centrale presenta una prima campata realizzata a due spioventi ed una seconda composta da una trave di colmo da cui partono delle fasce laterali ad imitazione di un tetto a due falde; la navata destra presenta nella prima campata la stessa decorazione della precedente con la trave di colmo posta, però, in senso normale alla direttrice di ingresso, mentre la successiva è divisa in quattro crociere a vela; la navata sinistra contiene, nella prima campata, un'imitazione di tetto a due falde cassettonate con direzione normale all'ingresso, mentre la campata successiva è simile alla corrispondente della navata destra.

Le tre campate del Bema sono occupate da tre cerchi concentrici con al centro una croce greca, motivo che rinvia alle tipiche cupolette bizantine.

Schema del soffitto

Particolare dell'interno

Chiesa di Santa Marina a Muro Leccese

Eretta intorno al X - XI secolo, la chiesa di Santa Marina (la più antica di Muro) è una delle espressioni artistiche più interessanti dell'architettura bizantina nel Salento.

La struttura muraria è stata, in parte, realizzata utilizzando, probabilmente, i grandi blocchi squadrati della vicina cinta muraria messapica. L'edificio, di limitate dimensioni, è a navata unica con abside semicircolare. Il nartece o vestibolo, che precede la navata, presenta in facciata un arco decorato che inquadra il portale d'ingresso e un piccolo campanile a vela. Lungo i muri perimetrali sud e nord sono due ingressi ad arco, accoppiati, ora murati. Nell'abside si apre un'elegante bifora. L'interno della chiesa, con una volta a botte, è diviso in tre piccole campate da archi impostati su semipilastri addossati alle pareti. Lungo tutte le pareti corre un basso e stretto sedile di pietra. La decorazione pittorica della chiesetta di Santa Marina rappresenta un importante testimonianza dell'arte bizantina nel Salento. Essa si articola in una serie di strati di affresco sovrapposti. La decorazione pertinente allo strato più antico comprende la scena dell'Ascensione e Santa Barbara, entrambi dipinti sulla parete di controfacciata, alcune figure di santi raffigurati lungo la parete di sinistra, di cui rimane, purtroppo, solo la parte inferiore, decorazione dell'abside.

Santa Maria della Croce a Casarano

Presenta un semplice prospetto a capanna con un modesto rosone centrale sormontato e scolpito da un ampio arco di scarico, e, in basso, un semplice portale rettangolare sul quale si apre una lunetta. Sulle due estremità laterali vi sono poste delle piccole statue di santa Lucia e santa Caterina. All'interno, la chiesa è suddivisa in tre navate da pilastri che si raccordano in ampie arcate.Probabilmente la pianta originaria – che dovrebbe risalire al V-VI secolo – era a croce latina con un'unica navata. Le tre navate sono voltate a botte come anche i tre bracci superstiti della croce, mentre alla loro intersezione si eleva una bassa cupola impostata su pennacchi che appare deformata e quasi ellissoidale. La cupola, decorata a mosaico, presenta al centro una croce di colore giallo che campeggia su un fondo verde-mare circondata da un'ampia fascia blu.Tutta la superficie della cupola è punteggiata di stelle a sei raggi, che finiscono in punti. Le stelle formano cinque cerchi, nel cerchio verde-mare esse sono gialle e bianche, nella zona blu soltanto bianche. L'intera cupola è infine circondata da un'iride formata di piccoli rombi scintillanti di porpora, giallo, bianco e verde. La decorazione richiama molto da vicino quella della calotta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna